Ein Vorteil, oder besser gesagt eine Besonderheit am Dormleben ist es, wie direkt ich in der Interaktion mit meinen Mitbewohnern bin. In dem Moment, in dem ich wachwerde, sehe ich Sky mit Pfannkuchentüte in der Hand reinkommen, den Geruch kenne ich sowieso bestens. „Did you get breakfast?“ frage ich, während ich 15 Sekunden zuvor noch geschlafen habe. Ein „good morning“ oder so hört man bei uns nie. Stattdessen sind wir wie dauerhaft in einem Gespräch, das man zum Schlafen auch mal länger unterbricht. Diese Art von Nähe ist irgendwie cool, man halt lebt wörtlich miteinander. Die Begründung für den Pfannkuchen, den er sonst eigentlich nie isst, lautet übrigens: „I need to gain weight. You know how much I lost since Taiwan?“ Ne, wieviel denn? „I was at 72 kilos. And now I was at 63. Almost two digits! Haha.“ Woran ich mich voll gewöhnt habe, ist Skys lustige Art, immer in der Vergangenheit zu sprechen. Fast egal, was passiert und vor allem, wann es passiert, es heißt immer: „I was so tired“, „We were hungry“, „I wanted to sleep“, auch wenn er den gegenwärtigen Moment beschreibt. Tja, die Pfannkuchen müssten genug Kalorien haben, um ihn zu mästen. Allerdings habe auch ich seit meiner Ankunft ca. 4 Kilo abgenommen, was ich allerdings auch auf unregelmäßigeren Muskelaufbau und eine fehlende Küche zurückführen muss, die mir bspw. einen festen Ernährungsplan ermöglicht hätte.

Consumer Behavior findet heute nicht statt, da irgendeine mit Credits belohnte Abgabe fällig wird, während ich mich zurücklehnen kann. Richtig schön wach werde ich dafür, als ich mich am neuen Wasserspender verbrühe, der gestern installiert wurde. Er ist noch viel niedriger als der alte und die neuen Knöpfe sind nicht mehr auf Englisch beschriftet, aber es gibt endlich kühles Wasser.

Am Vormittag schreibe ich hauptsächlich am Blog, wobei ich mir fürs Wochenende besondere Mühe gebe, denn einen Text will ich für meine Großmutter einlesen, die Mitte Dezember 90 Jahre alt wird. Aufgrund der vielen Tage mit Wanderrucksack, Bauchtasche, Speerwurf gestern und allgemein hoher Belastung sind meine Schulter verspannt wie nur selten, zum Glück müssen für den Wettkampf am Samstag nur die Beine fit sein.

Der archery coach horcht bei meinen obligatorischen 10 Minuten Verspätung auf und sagt irgendwas, woraufhin sich alle umgucken. Justin, der englischsprechende 1,90m-Riese fragt daraufhin, ob ich am Wettkampf in ein paar Tagen teilnehme. Das tue ich. Vermutlich hat der Lehrer, der mich gestern im Stadion auf seiner Gehrunde wieder feixend angestupst hat, genau das erzählt. Das Bogenschießen wird heute von starker Sonne begleitet, schon das Stehen im Photonenregen lässt mich wieder schwitzen. Die Zielscheiben aus fein beschichteter Pappe, die wir nach einer Einschießrunde jedes Training gegen neue austauschen, werden von vielen als Sonnenschirm benutzt. Es geht direkt zur Sache: der Lehrer erklärt anhand einer winzigen Tafel den heutigen Turnierbaum, wobei ich durch die Kombination aus Aufzeichnung und dem Nennen vieler Zahlen gut verstehe, was die Botschaft ist. 沒有問題? „Méiyǒu wèntí?“ Keine Fragen? Dann kann’s losgehen. Zuerst schießen alle knapp 20 Anwesenden eine Qualifying-Runde mit acht Pfeilen (beim Standardabstand, der geschätzt bei vielleicht 10-12 Meter liegt), auf den geschossenen Punkten basierend entstehen zwei Turnierbäume, wobei der obere genau acht Plätze bereithält. Ich will nicht von Glück reden, denn seit ich ohne den Fingerschoner schieße, bin ich wirklich viel besser geworden, aber irgendwie schaffe ich es, 65 von 80 möglichen Punkten zu holen, sodass ich punktgleich mit einem anderen auf Platz sechs lande. Der beste hat 72, der Lehrer 69. Natürlich nimmt er auch teil, denn jeder main character braucht das Rampenlicht. „liùshíwǔ??“ ruft er bei meiner Punktzahl und schüttelt lachend den Kopf. „Good!“ Die K.o.-Spiele werden mit jeweils vier Pfeilen gespielt, aber gegen den Tutor fliege ich sofort raus, nachdem er alle vier Geschosse ins Gelbe jagt. Apropo jagen: Im folgenden Spiel spannen er und sein Kontrahent die Bögen maximal, sodass die Pfeile nicht nur wie üblich ein Loch ins Papier reißen, sondern auch gleich durch die zwei Schichten Strohblock dahinter bohren.

Der Rest der Stunde läuft gefühlt unorganisiert ab. Wer Lust auf Schießen hat, schießt im Duell gegen andere, wer nicht will, der geht schweigend. Ich probiere alle Bögen durch, die große Unterschiede in Härte, Spannweise und Schussgefühl aufweisen. Manchmal muss man höher zielen, manchmal etwas schwächer spannen. Jeder hat eine andere Schusstechnik: der Tutor spannt die Waffe im Usain-Bolt-Style in den Himmel, bevor er die Schnur bis zum Anschlag mit potenzieller Energie auflädt und loslässt, dass die Tassen scheppern. Ein schüchternes Mädchen, das komplett langärmlig schwarz gekleidet ist sowie Maske und Kapuze trägt, steckt so wenig Kraft rein wie möglich, sodass die Pfeile fast Bögen fliegen, ein noch stillerer Typ mit ernstem Blick hält die Spannung vor seinem Schuss für lange Zeit und wieder andere legen das Kinn und somit auch ihr Auge praktisch auf die linke Schulter, bevor sie loslassen. Ich muss meine Variante noch finden, aber die Geste in den Himmel ist schon sehr cool, zumal sie beim Gleichgewicht hilft. Die Pfeilhalterungen aus Plastik sind nämlich schnell so stark abgenutzt, dass diese nach links runterfallen, bevor man die Schnur nach hinten gezogen hat. Auch das Auflegen der Pfeile selbst, die Fußstellung und die Ruhe zwischen den Schüssen machen jeden Einzelnen zum Individuum in einer Sportart, die von außen bestimmt langweilig und immer gleich aussieht.

Gegen Ende mache ich mit den vier Motiviertesten und dem teacher einen Sechserwettbewerb, wobei jeder zwei Pfeile verschießt. Die Aufregung um den 老師 „lǎoshì“ (Lehrer) ist groß, das Wort fällt überproportional oft. Vor jedem seiner Schüsse wird gehustet und erschreckt, tatsächlich wird er mehrmals geschlagen. Er nimmt den Wettkampf aber voll an, freut sich wie ein Kleinkind, wenn er gewinnt und lacht uns aus, wenn wir schlecht treffen. Ich bin leider nicht konstant genug, aber auch ich treffe mal exakt in die Mitte und werde von den anderen motiviert, weiterhin die zehn zu treffen. Ein langhaariger Schütze, der meistens wirkt, als hätte er den Kurs schon öfter besucht, stellt sich als Alan vor und wiederholt mehrfach, dass er sich freut, mich kennenzulernen.

Der Chinesischkurs am Freitag ist zwar beendet, dienstags heißt es aber weiterhin: Erscheinen um 18:30 Uhr. Frau Peiti teilt einen korrigierten Test oder Hausaufgabe aus. Was genau es ist, daran kann ich mich nicht erinnern, es muss schon ein paar Wochen her sein. Jedenfalls habe ich nur 90 von 100 Punkten bekommen und mit Sebastian, der kein Blatt bekommt, rästel ich, warum. Generell waren Piktogramme von Essen und Trinken sowie Preisen angegeben, und die Aufgabe war einfach, das Bebilderte in Mandarin aufzuschreiben. An einer Stelle habe ich mich in der Ziffer vertan (7 Stück Pizza à 45$TD ergeben nicht 215$TD, sondern 315$TD), woraufhin sie mich mit einer schriftlichen Multiplikation aufmerksam gemacht hat; so als wüsste ich nicht, wie man richtig rechnet. Wenn mir das Punkte in einem Chinesischtest kosten sollte, drehe ich durch. Ich gehe zum Fragen nach vorne, denn sie hat außerdem Schriftzeichen über mein Pinyin gekritzelt. Generell scheint sie meine Frage nicht ganz zu verstehen, schließlich ist ihr Englisch auch nicht gerade von guten Eltern, aber sie gibt zu verstehen, dass ich statt oder zusätzlich zum Pinyin chinesische Schriftzeichen hätte schreiben sollen. Und da wir die Zeichen für Tomate, Sandwich, Eierkuchen und Pizza nicht gelernt haben, hätte ich jedes einzelne Kästchen mit dem exakt selben Satz versehen sollen: 這個多少錢? „Zhège duōshǎo qián?“ 這個315塊錢。“Zhège 315 kuài qián.“ (Das da, viel kostet es? Das da kostet 315$TD). Die 315 würde sich von Fall zu Fall verändern, aber ansonsten hätte ich genau diese zwei Sätze 20 mal schreiben sollen. Warum?? Es hätte enorm viel Zeit gekostet, außerdem hat das Papier keine Aufgabenstellung, die das verlangen würde. Ich brauche die Punkte nicht, aber das macht einfach keinen Sinn.

Im Unterricht wird meine Einstellung kaum besser: die Stunde läuft ab wie immer, Frau Peiti fragt die schlecht sprechenden Inder, was sie essen trinken, worauf im besten Fall ein Pryanshu antwortet, dass er heute sieben Hamburger getrunken hat. Ich nehme teil, auch wenn es recht simpel ist: 今天我喝一瓶水 „Jīntiān wǒ hē yī píng shuǐ“ (Heute trinke ich eine Flasche Wasser). Da das im Präsens aber so nicht stimmt, frage ich nach, wie man es richtig sagen müsste, bzw. an welche Stelle man das Vergangenheit indizierende 了“le“ stellen muss, das wir bereits aus Phrasen wie 好了嗎 „hǎole ma?“ (Fertig/Erledigt?) kennen. Meine interessierte Nachfrage wird aber unwirsch abgelehnt: „We don‘t talk this. Too difficult.“ Broo. Dafür habe ich absolut kein Verständnis. Selbst wenn es nicht in einen strammen Zeitplan passen würde (den es definitiv nicht gibt, wie meine fast schon stenografischen Mitschriften belegen dürften), könnte sie mir anbieten, es nach der Stunde kurz zu erklären. Außerdem ist das definitiv keine spezielle Nerdfrage, sondern eher etwas ganz Grundsätzliches, zumal wir die Vergangenheitsform ja schon vereinzelt hatten. Auch wenn es unfassbar kompliziert ist, könnte sie sich ja die zehn Sekunden nehmen, den Satz einmal richtig auszusprechen und mich zufriedenzustellen. Außerdem geht es ja auch darum, dass endlich mal jemand weitergehendes Interesse am Unterricht zeigt, und das ist prinzipiell schon eine Übertreibung.

Also verbringe ich die restliche Stunde mit dem Googeln sinnvoller Wörter und dem Eintragen dieser in meine Vokabelapp. Dadurch verpasse ich die Phrasen zum Geben von Gegenständen, die Peiti mit jedem Schüler und jeder Schülerin übt. Statt ihr das Spielgeld zurückzugeben, schüttel ich ihr die Hand und sage 謝謝 „xièxiè“. Die eigentlich neue Erkenntnis der heutigen Stunde beschränkt sich auf den Satzbaustein 我給你 „wǒ gěi nǐ“, also ‚ich gebe dir‘ und dann irgendein Gegenstand. Das Wort für geben, 給 „gěi“ klingt fast eins zu eins wie das englische Wort für Leute vom anderen Ufer, was durch die stete Wiederholung immer lustiger wird.

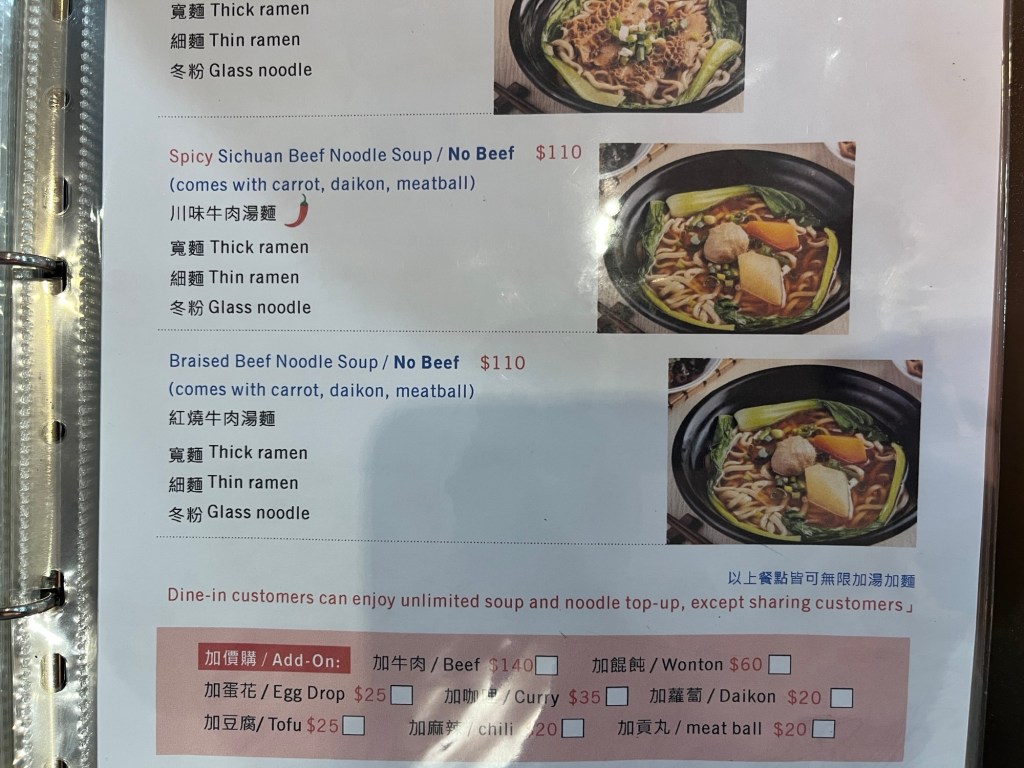

Der Pausengong befreit uns dann um halb neun. Die armen Schweine im Hof, die gleich Mandarin II haben, beneide ich kein bisschen. Mit Sebastian hole ich Anna vor deren Wohnung ab, und nach etwas Umherirren probieren wir ein unbekanntes chinesisches Restaurant der Umgebung aus. Das absolut einzige vegetarische Gericht (Gemüsecurry) ist nicht mehr verfügbar, deshalb steigen Anna und ich auf die No-Beef-Nudelsuppe um, bei der wir immer noch Fleischbällchen abbestellen müssen. Das Essen ist aber nicht schlecht, besonders das Kimchi und den All-you-can-drink-Milchtee mit Tapioka muss ich loben.

Anna bringt das Argument ein, dass Peiti sich auch deshalb auf die Inder konzentriert, weil sie mit ihnen die nächsten Semester zusammenarbeiten muss, während Hobby-Überflieger wie Sebastian und ich in einem Monat Goodbye und auf Nimmerwiedersehen sagen werden. Vielleicht ist der Kurs auch nur eine Vorbereitung auf den tatsächlichen A1-Kurs, denn ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir Ende nächsten Monats einen international anerkannten A1-Test bestehen werden. Schade wär‘s auf jeden Fall.

Bis zwei Uhr nachts chille ich mich in den sehr gefüllten Gemeinschaftsraum, aber im Zimmer sind Darren und Dylan noch wach. Darren zockt natürlich, aber Dylan verwaltet sein Aktienportfolio. Natürlich ist auch er Trader, wer eigentlich nicht? Genau wie ich investiert er, allerdings gehen 20% seines Sparplans ins Trading, d.h. er kauft einmal im Monat die gut laufenden Indizes und verkauft sie entweder am Ende des Monats oder wenn sie unter einen bestimmten Wert fallen. Von seinen Eltern bekommt er umgerechnet knapp 300€ monatlich fürs Investieren gestellt. Eine ordentliche Summe, wenn ich bedenke, dass die Indonesier Taiwan als teuer bezeichnen und z.B. Sky jeden Dollar spart, nie das elektrische YouBike verwendet. Dylan empfiehlt mir die stärkste indonesische Aktie, „PT Bank“, auch wenn er nicht glaubt, dass ihr Kurs steigen wird. Warum dann? „Indonesia is different.“ Achso. Dann lockt er wohl einfach ausländisches Kapital an.

Hinterlasse einen Kommentar