Noch vor Weckerzeit scheinen mir Sonnenstrahlen in die Fresse, was für ein Tagesbeginn. So ohne Fensterscheibe kann man davon auch Sonnenbrand bekommen, also richte ich mich lieber schnell auf. Unten im Salon sitzt mal wieder Diggi, der Tauchlehrer, und genießt das Leben. Fließend wechselt er zwischen Deutsch und Englisch, erzählt mir von seinen Freunden auf den anderen Inseln. Die morgendlichen Mücken zerstechen mich aufs Übelste, ihm scheint das egal zu sein. Ich erzähle, dass ich gleich nach White Island fahre, er freut sich mit. Schnorcheln könne man dort zwar, allerdings sei es nicht ganz so besonders wie am Friedhof. „Genau 1,8 Kilometer von hier, manchmal trainieren da Triathleten.“ Allerdings sei die Strömung bisweilen so stark, dass die schwächere Sportler abtreiben würden. Ausdauer sei für ihn ja nichts, aber fasziniert zusehen könne man ja. Diggi berät mich zu Bohol, wo ich mir unbedingt Glühwürmchen über einem Fluss ansehen soll, und bringt in Erfahrung, dass man leider keine Motorräder in Jagna ausleihen und in Tagbilaran zurückgeben kann.

Um neun Uhr gehe ich dann los. Natalia schläft trotz des guten Wetters weiter, aber vielleicht muss sie ja auch nicht ihre ganze Zeit mit dem Fremden verbringen, der zufällig im selben Hostelzimmer gelandet ist. Wie dem auch sei, am Hafen, den man nicht wirklich einen solchen nennen kann (eher eine chillige Strandecke mit Leuten, die auf ihren Booten sitzen), warten die Verkäufer nur so, mir Motorräder, Schnorchelequipment und Sonstiges anzudrehen. Den Schnorchel und die dazugehörige Brille habe ich mir aber bereits im Taucherclub von Diggi ausgeliehen, also gehe ich direkt zur Kasse.

Wenn man zu mehreren kommt, kann man sich gleich ein ganzes Boot ausleihen und so auch selbstständig die interessanten Korallengegenden erkunden, spart außerdem einige Pesos in der Gebühr. Auf diesen Luxus muss ich alleine aber verzichten und kaufe mir für 600 Pesos (8,70€) ein doppeltes Ticket. Mit Katamaran „40“ (obwohl es höchstens fünf im Besitz des Verleihs gibt) bringen mich zwei Männer rüber. Beide tragen Schlauchschals, Sonnenbrillen und Ganzkörper-Sonnenschutz in schwarz, enganliegend. Der den Motor bedienende Typ ist sehr wortkarg, reicht mir eine Schwimmweste. Der andere lächelt immerhin und stößt das längliche Kanu mit den Seitengittern (wie ich die Konstruktion einfach mal nenne) vom Ufer weg. Knapp zehn Minuten brauchen wir auf den alleinliegenden Dünenstreifen, den man bei guter Sicht ohne Probleme vom Hostel aus sehen kann.

Die Wellen halten sich eigentlich sehr in Grenzen, aber ich kann sehen, wie die Strömung des Wassers anzieht. Das meinte Diggi also. Der Bootsmann steuert sein Gefließ (in Analogie zum Gefährt?) sogar stark an der Insel vorbei, nur um dann doch punktgenau anzukommen. Ich frage ihn, wie weit ich denn ungefährdet schwimmen kann, bevor ich aussteige. Das sei kein Problem, meint er, aber ich solle mich vor den Seeigeln in acht nehmen, jedenfalls deuten seine Finger das an. Verdammt, an Flossen oder Schwimmschuhe hätte ich mal denken können. Hier wird die mir kaum jemand noch verkaufen oder leihen können. Aber es gibt Schlimmeres, und so vereinbare ich, mich in zwei Stunden abholen zu lassen.

Es ist bereits gut was los auf dem „White Island“, allerdings nicht so viel, dass man es nicht mehr genießen könnte. Eine Gruppe, die ich dem Schulalter zuordnen würde, hat sichtlich Spaß, spielt irgendwelche Spiele im Wasser. Zwei Handvoll andere Gäste, fast alles Pärchen, haben es sich unter gemieteten Sonnenschirmen oder schlicht in der brutzelnden Hitze gemütlich gemacht. Man sieht sofort, wer nur zum Bräunen hierhergekommen ist und wer diesbezüglich eine verzerrte Selbstwahrnehmung hat. Wow, ist das heiß hier! Einen Schirm habe ich absichtlich nicht genommen, schließlich will ich sowieso im Wasser sein. Also gehe ich zum hinteren Ende, lege meinen Beutel ab und ziehe die Ausrüstung an. Es liegen ein paar Kokosnüsse umher, die dürften importiert sein. Der Blick auf Camiguin ist beeindruckend, auch wenn die Berge wie eh und je wolkenverhangen sind.

Im Wasser gibt es einige Korallen und Fische, auch wenn es mit dem versunkenen Friedhof kaum vergleichbar ist. Immerhin die Seesterne sind hier von größerem Ausmaß. Sie sehr der Wind das Wasser bewegt, merke ich erst mit dem Kopf über Wasser, nicht ohne! Über die hochragenden Korallen paddele ich zurück, denn ich traue mich nicht, einen Fuß auf Grund zu setzen. Dafür sind mir meine Füße und meine Zeit in den Philippinen dann doch zu wertvoll. Blöderweise kommt auch noch Salzwasser in die Brille, selbst nach mehrmaligem Festzurren bleibt das Problem, stattdessen drückt die Umrahmung einfach u fassbar doll auf Stirn und Nase. Aufgrund der Strömung traue ich mich nicht dahin, wo es laut Diggi spannender werden soll, obwohl da einzelne Kanus schwimmen, die mich im Notfall bestimmt retten könnten.

Nach einer halben Stunde habe ich das Wichtigste in dem Bereich gesehen und setze mich in den Sand. Eine zweite Schicht Sonnencreme ist bitter nötig, alleine weil ich mich schon durch schiere Wärme verbrannt fühle. Ein UV-Index von 10 bereits vor elf Uhr spricht allerdings auch Bände.

Ich spaziere ein wenig umher und beobachte, während mein Shirt in Sekundenbruchteilen trocknet. Ebbe und Flut haben selbst auf dieser kleinen Insel zwei Ebenen gebildet. Eine roughere, kiesigere Schicht trennt das Ufer vom purfeinen Sand in der Mitte. Überall gibt es kleine Löcher, die von Krabben geschaufelt worden sein müssen. Obwohl: manche sind so groß, dass ich das fast nicht glaube. Ein tiefbraungebrannter Mann mit sehr kurzen Haaren bückt sich ständig und läuft wie ich herum, auf Tiersuche. Hinter seinem Rücken entdecke ich zwei absolut winzige Vögelchen, die auf ihren Streichholzbeinen so schnell hin- und hertappen, als würden sie in Zeitraffer leben und dass sie ohne viel Fantasie aus einem dieser Pixar-Filme kommen könnten, die so aufwendig animiert sind. Leider sehe ich sie nicht wieder, nur ein paar kleine, ebenfalls sich sehr schnell bewegende Krabben.

Der Mann und seine Frau/Freundin halten es nicht nur mit dem Bräunen, sie präsentieren sich fast schon in Influencer-Manier einer selbst steigen gelassenen Drohne und posieren. Trotzdem verspüre ich irgendwie das Bedürfnis, Kontakt aufzubauen. In solchen Momenten merke ich, wie viel sicherer ich geworden bin. Zwar gibt es immer noch diese Gedanken von wegen ‚Könnte ganz schön komisch rüberkommen, einfach nur Hallo zu sagen‘, besonders wenn dann ein fragender Blick kommt, aber ich überwinde sie schneller, auch weil ich weiß, dass es eine lustige Story ergeben würde. Ich gehe rüber und sage „Hello“, was erwidert wird und meine Befürchtung damit schonmal widerlegt. „You looking for animals?“ „Yes. But I can’t find them.“ Aha. Wir quatschen kurz, die beiden sind offensichtlich Spanier und mussten ihren Aufenthalt wegen einem gestern gecancelten Flug um einige Tage verlängern. Seine Foto-Skills spanne ich für mich ein. Ganz oft abdrücken, daran erkennt man einen wahren Profi, ehrlich. Er empfiehlt mir noch die andere Insel Camiguins, dann gehen die beiden ein Stück weiter. „Enjoy!“ lautet das keyword für Ausländer unter sich.

Jetzt habe ich immer noch eine Stunde und setze mich in den Sand. Eine Stunde reicht eigentlich voll aus, wie dumm von mir. Gut, dass ich nicht drei Stunden gesagt habe. Immerhin: Sich am Ufer ins Wasser zu legen, wie man es sonst nur im Whirlpool macht, hat was. Vor allem, weil die Wellen nicht symmetrisch auf jeder Seite gleich stark ankommen, sondern weil der starke Westwind sämtliches Meermaterial heroisch vorbeiziehen lässt. Die Kayak-Fahrer kommen mit der einen Richtung sichtlich besser zurecht als mit der anderen. Ich fotografiere noch ein paar versteinerte Korallen, dann spaziere ich zum Treffpunkt zurück, an dem meine Abholer glücklicherweise ohne Verspätung eintreffen.

Trotz des Sonnenschutzes spüre ich den unangenehmen Brand. Nunja, beim Schnorcheln hat der Rücken einfach keine Chance. Und es ist ja auch mein erster ganzer warmer Tag in den Philippinen. Das Klima hier ist wirklich krass… Auf dem Weg zum Hostel sehe ich zwei kleine Kinder, die einen Hund ärgern. Einer seiner Sorte hätte mir in Taiwan Angst und Schrecken einjagen können, hier nimmt er aber blindlings Reißaus, als ein federleichter Holzstock nach ihm geworfen wird. Der Arme.

Im Hostel raste ich nur kurz. Zur Mittagszeit bereits ordentlich etwas geschafft zu haben, ist aufgegangen. Natalias Motorrad fehlt, sie hat sich wohl auch gedacht, dass man das gute Wetter besser nutzt. Auch die Küche und der Tauchverleih sind gähnend leer, so kann ich weder die Brille umtauschen noch etwas futtern. Na gut, ich finde schon etwas unterwegs. Bevor ich aber endgültig ablegen kann, werde ich auf der Treppe abgefangen und von einer Mitarbeiterin approacht. Ich kenne ihr Gesicht grob, sie spricht ein klein wenig roboterhaft. „Sir. Are you still here tomorrow? I can guide you around the island, give you a tour.“ „Oh, cool! Wow“, antworte ich. „You don’t have to pay anything. It will be for free, Sir.“ „Thanks! That sounds good, yeah.“ Ich gehe einen Schritt weiter, bekomme dann aber noch den Vertragszusatz hinterhergedrückt. „Can you swim, Sir?“ „Yes, yes.“ „Sir, it would mean, that you, it would be a trade. You can teach me swimming and I give you a tour, okay? In the morning we will have church, but in the afternoon I am free.“ Sorry, aber wie assi ist das bitte? Ich rede mich raus: „Actually, I haven’t decided yet whether to stay until tomorrow or until the day after. I could let you know later.“ Sie ist überrascht, muss sich damit aber zufriedengeben. Dass ich keine Lust habe, habe ich nicht übers Herz gebracht, ihr ins Gesicht zu sagen. Auch wenn ihre Aktion sehr hinterhältig war.

Nach dem zweiten Aufbruch des Tages, überzogen mit reichlich Sonnencreme (die ganze Zeit Faktor 50 übrigens), muss ich erst einmal zum ATM, damit ich die Tankstelle danach bezahlen kann. Ganze drei Liter füllt der Mitarbeiter ein, bedankt sich und bekommt dafür exakt 200 Pesos (2,89€). Billig. Als Nächstes besuche ich den gefühlt einzigen richtigen Supermarkt der Insel. Auf dem Weg dorthin hupt mich ein Polizeiauto aus einer unerlaubten Durchquerung einer Einbahnstraße raus, so sehe ich auf dem Umweg einige interessante Gebäude.

Den Supermarkt wage ich fast nicht zu betreten, aus Angst, er könne geschlossen sein. Tatsächlich bin ich einfach nur das dunkle Ambiente nicht gewohnt, in dem der Lagerbestand ausgestellt wird. Allzu groß kann der übrigens nicht sein, viele Regale sind halbleer. Der Vibe ist generell ranzig, vielleicht aber einfach auch normal. Neben Schreib- und Haushaltswaren finde ich irgendwie nur Spaghettizubehör und Snacks. Reihenweise sind „Nips“ (M&M-Ersatz), Chips, Marshmellows und andere Leckereien ausgestellt. Schließlich landen eine Packung Marshmellows, eine Packung Cookies und eine winzige Cola auf der Kasse des mürrischen Mannes. Getränke gibt es entweder in 0,33l oder ab 1,5l.

Mittelmäßig gut ausgestattet jage ich jetzt denselben Berg hoch wie gestern zum Wasserfall. Nur einmal biege ich anders ab und lande so auf der wunderbaren Bergstraße. Die vielen Kirchen und reichen Villen outen die Gegend als die der reichen Camiguiner. Ich wertschätze die Architektur und wundere mich, dass es hier oben sogar eine Grundschule geben soll. Wie viele Baustellen ich queren muss, ist nebenbei bemerkt legendär. Es gibt kaum eine Kurve, von der aus man nicht mindestens eine Baustelle sieht, aber mit einem Motorrad kann man ja überall vorbei.

Ein „Pine Forest“ ist leider nicht öffentlich zugänglich, da privat, sieht aber schon von Weitem ziemlich cool aus. Ansonsten sieht aber so ungefähr jede Richtung cool aus, das ist nunmal so, wenn man sich oben auf einem Bergpass befindet.

Die meisten Leute, die ich hier oben treffe, sind Einheimische, die zu Fuß unterwegs sind, die Motorradfahrenden allerdings sind fast alles Touris. Ich meine auch, Gesichter aus dem Hinflug zu erkennen, so klein ist die Insel also. „Mt. Hibok-Hibok“, den ich fast bestiegen hätte, taucht auf der rechten Seite auf, gar nicht so viel weiter oben als die Straße. Ab hier geht es steil bergab, ich kann minutenlang mit ausgeschaltetem Motor hinunterrollen. Zwei kleine Jungs, höchstens sechs Jahre alt, laufen die Straß runter, als wären sie Tagelöhner. Dazu sind extrem viele Hunde unterwegs, allesamt verirrte, arme Wesen.

Nächster Stopp sind die Tuasan Falls“, deren Eintrittsbereich direkt vor einer äußerst beeindruckenden Felswand liegt. Der riesige, leere Parkplatz ist mit ein paar Sitzpavillons, , einem Toilettenhäuschen ohne fließend Wasser, einem Klamotten-Souvenirstand und dem Eintrittshäuschen geschmückt. 75 Peso kostet der Eintritt, etwas über einen Euro. Die Anlage ist so aufgebaut, dass man den Wasserfall sieht, unmittelbar nachdem man um die fünf Meter entfernte Ecke getreten ist. Ich weiß, warum: Vielen würde der Blick von hier aus wohl schon reichen, wenn sie keinen Eintritt zahlen müssten. Der Wasserfall ist aber echt schön, eine vollständige Dschungelszenerie umgibt ihn. Eine Handvoll Familien spielen im Randbereich des Beckens oder sitzen an Holztischen, die man sich dazubuchen kann. Wenn man gemeinsam herkommt, macht das bestimmt Sinn, aber für mich hat sich die Attraktion vergleichsweise schnell erledigt. Ich setze mich auf einen Stein, halte die Füße ins kühle Wasser. Zum Überqueren ist die Strömung zu stark, also gehe ich bald wieder.

Alle mit begegnenden Hunde sind mehr oder weniger arme Schweine, fast tun sie mir leid. Ihre ulkigen, dackeligen Erscheinungsformen könnten nicht weniger Harmlosigkeit versprühen. Einer mit ganz vielen grauen Haaren sieht dement aus, irrt von einer Straßenseite zur anderen. Vor den Motorrädern haben sie keine Angst, vor allem anderen aber scheinbar schon. Dreijährige Kinder, laute Stimmen, fliegende Stöckchen.

Kurze Zeit später bin ich wieder auf der Hauptstraße, diesmal auf der Inselsüdseite. Im Gegensatz zu den Bergen ist es hier langweilig, nur ein leeres Flussbecken ist ganz nett. Also fahre ich schnell wieder ins Land, zu ausgeschilderten „Cold Springs“. Das ist aber ein zeitverschwenderischer Fehler. Erst einmal habe ich stark Hunger und muss irgendwo einkehren, solange ich mich nicht mit Marshmellows pur zufrieden geben will. Immerhin gibt es ein Restaurant vor der Attraktion, in das ich mich setze. Es sind keine anderen Kunden da, aber eine von zwei Frauen ist motiviert, für mich die Küche anzuschmeißen. Sie erklärt mir die Speisekarte und den angebotenen Fisch, obwohl alles auf Englisch ist. Ich überlege, den gebratenen Fisch zu nehmen, entscheide mich dann aber doch für die Kalamariringe. Blöderweise bringen sie mir aber trotzdem beides. Das ist deshalb blöd, weil der gebratene Fisch nicht nur gebraten, sondern vielmehr verbraten ist. Er schmeckt trocken und geschmacklich nach so ziemlich nichts. Die Kalamariringe sehen weich und labbrig aus, die zwei Soßenbehälter benutzt und dreckig. Das Besteck wird in einer Tasse mit heißem Wasser serviert. Selber Abspülen und Abtrocknen? Nicht mit uns! Ob ich Reis möchte? Ja, gerne. Um im Niveau zu bleiben, wird der natürlich kalt und bröckelig serviert. Die Spitze sind aber die zwei erbärmlichen, verschrumpelten kleinen Limonen, mit denen ich alternativ würzen kann. Eine Katze räkelt sich auf dem Nachbartisch und schielt gierig herüber. Unzählige Mücken beginnen, meine Haut zu zerstechen, und alles, was die Betreiber dagegen haben, ist ein schwacher Deckenventilator, unter den ich mich setzen soll. Ein bettelnder Hund kommt auch noch dazu, schnuppert ununterbrochen an meinen Beinen.

Um alles noch zu toppen, macht der eklige Fisch ungefähr 60% der Rechnung aus. Da ich drei Gabeln davon gegessen habe, muss ich wohl auch bezahlen. Mit 750 Peso (10,80€) ist das Gericht eh schon teuer, der Fisch ist mit 450 Peso (4,50€) aber eine Frechheit. Nichts wie weg hier. Ich habe auch deshalb nicht alles gegessen, um eine Lebensmittelvergiftung zu vermeiden und wenigstens was das angeht, werde ich Glück haben. Die cold springs sind mir jetzt egal, ich hab genug von Wasserfällen und generell Wasserquellen. Es geht zurück auf die Hauptstraße, wo ich auch von den angeblich so interessanten spanischen Kirchenruinen enttäuscht werde. Es gibt genau vier Mauern, die ordentlich restauriert wurden und jetzt einem Souvenirshop dienen. Natalia schreibt, dass sie schon im Hostel ist, weshalb ich improvisiere. Sie hatte mir von einer Wanderung nahe des Friedhofs erzählt. Das ist nicht schwer zu finden, am Straßenrand beginnt eine breite blau angemalte Treppe, die sich schnell verschmälert. Ich fühle mich etwas ungut dabei, das Motorrad am Straßenrand zu lassen, dazu noch mit Helm, aber ein Aufstieg unter Einfluss der ungehemmten Sonne kommt damit nicht infrage. Im Tickethäuschen am Rand verlangt die Dame freundlich 20 Peso (0,30€) für einen labbrigen Zettel, dann darf ich hinauf.

Auf breiten Stufen, auch in die Tiefe, führt mich ein mehr als leicht christlich angehauchter Weg nach oben. Alle zwei Minuten begegnet mir eine inszenierte Statuensituation, die die Jesusgeschichte rund um seinen Kreuzgang thematisiert.

Zuerst steht er, von Römern begleitet, vor Pontius Pilatus, so sagt es zumindest der einzige Zettel, der noch labbriger sein kann als mein Eintrittsticket. Wie kann man das Geld für schöne, lebensgroße und sauber angemalte Statuen haben, diese an einem Wanderweg platzieren, aber gleichzeitig so maximal mit der Erklärstory sparen?? Wenigstens ein unspektakuläres Schild hätte es getan, aber diese ausgebleichten, abgemolkenen Laminierpapiere sind wirklich enttäuschend. So nimmt man die geringe Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand die Dialoge durchlesen will, gleich raus. Nicht dass ich es mit vernünftigen Schildern getan hätte, aber es geht ums Prinzip, das sieht doch kacke aus.

Die Idee, vor allem in dieser Frequenz eine Geschichte nachzuerzählen, halte ich für eine großartige Motivation, Themen näherzubringen. Es macht jedenfalls viel Spaß, den Story-Fortschritt zu beobachten, da vergisst man glatt den eigenen Schweiß. Zwischendurch wird man auch noch mit großartigen Stillleben der Natur und Ausblicken aufs Meer belohnt.

Ganze 14 Situationen zähle ich, in Anbetracht der kurzen Strecke von vielleicht einer halben Stunde echt viel. Nur einmal kurz vor Schluss begegnen mir zwei Leute, den ganzen Rest habe ich die Route allein.

Die Geschichte endet mit der Grabhöhle, in die Jesus gebracht wird und gebettet wird. Dass die Organisatoren dafür extra eine gebaut haben oder zumindest eine passende gefunden haben, finde ich gleichermaßen beeindruckend. Man befindet sich hier längst nicht ganz oben auf dem Vulkan, fürs Auge reicht es aber trotzdem. Ein Plastikstuhl steht am vordersten Punkt eines natürlichen Vorsprungs, von dem aus man als einziges wirklich weit und umfassend schauen kann.

Da ich alleine bin, ist dies der richtige Moment, um es der Familie in einem Videocall zu zeigen, gute Musik zu hören, Marshmellows zu futtern und einfach mal Ausschau zu halten. Das Kreuz des versunkenen Friedhofs, die versteckten Kurven der Landstraße und andere Details offenbaren sich dabei. Ich warte so lange, bis sich das Licht immer gelblicher färbt. Muss ich mich irgendwem erklären, welche meine Lieblingszeit des Tages ist?

Kurz vor Dämmerung gehe ich runter, komme auf dem Weg weiterhin in den Genuss des Himmels. Aus der metaphorischen Ferne betrachtet, sehen meine Abend bestimmt alle ähnlich und irgendwann nicht mehr ganz so spektakulär aus. Vielleicht ist das auch so, aber im Moment fühle ich, dass es etwas sehr Besonderes ist. So wie hier werden die wenigen Berliner Sonnenuntergänge jedenfalls nicht sein.

Mein Motorrad steht noch da, das Tickethäuschen ist mittlerweile leer. Auf dem Rückweg muss ich noch einmal anhalten, zum Gucken. Zwar auf der linken Straßenseite, aber ganz am Rand und mit deutlich hellem Licht. Trotzdem schreit mich ein vorbeifahrender Wackelbusfahrer an: „Go right!“ Okay, er hat ja recht.

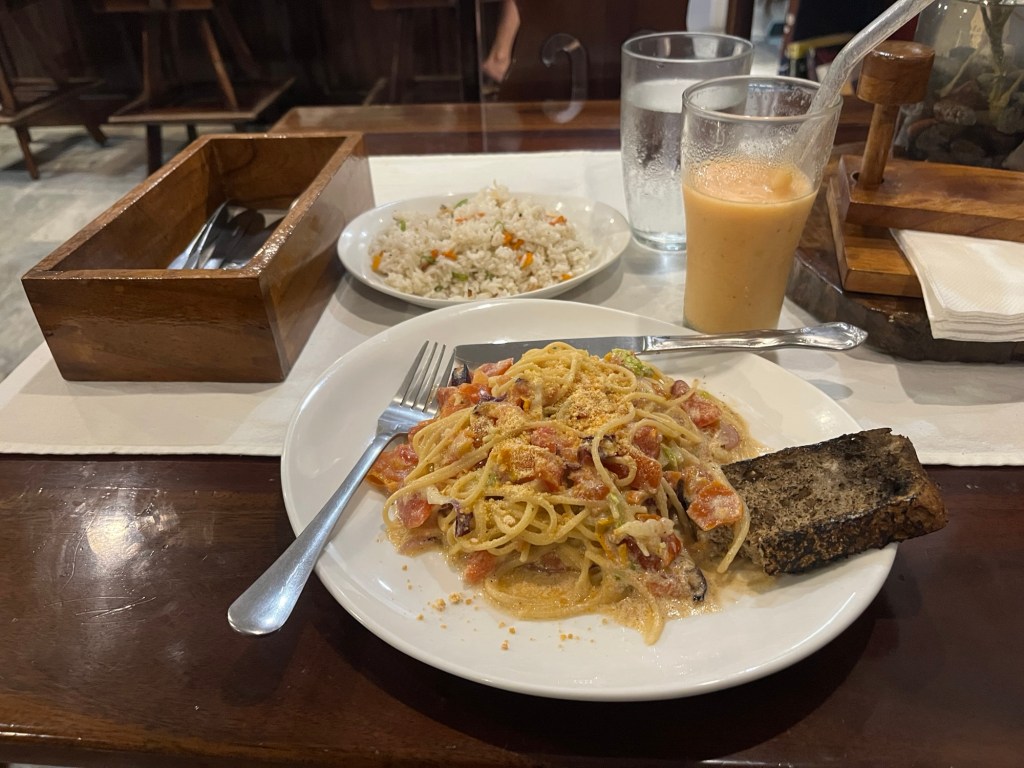

Im Hostel ist das Zimmer dunkel, Natalia pennt. Die anderen Betten sind immer noch unbesetzt, das crazy. Also gehe ich unten alleine essen. Dort sehe ich viele Fremde (vermutlich Europäer), unter anderem einen Typ, der viel britisch redet und der glaube ich mit Joseph angesprochen wird. Die Kellnerinnen sprechen mich wieder mit Namen an und entschuldigen sich, falls sie ihn kurz vergessen haben. Ich appreciate das sehr, kann mich aber nicht überwinden, dasselbe zu erwidern. Sorry, dafür bin ich in zu vielen Hostels mit zu vielen Mitarbeitern.

Während ich überlege, ob Natalia vielleicht wirklich zu viel von mir hat und ob es sich für mich lohnt, morgen bereits nach Bohol zu fahren, kümmere ich mich um die Planung der Zeit in Palawan. Fast buche ich mir einen weiteren Flug nach Taipei, weil ich den ersten nirgendwo mehr finde. Dann muss ich feststellen, dass die Isle-Hopping-Tour, für die ich mich anmelden wollte, im passenden Datum ebenfalls „sold out“ ist. Bei vielen Anbietern hat man schon seit Ewigkeiten keine Chance mehr, aber ausgerechnet ein angeblich 100% lokales Unternehmen namens „Seatours Palawan“ hat noch Plätze. Jetzt scheitert es nur noch daran, dass ich es nicht schaffen würde, innerhalb eines Tages von Coron nach Puerto Princess zu kommen, wo ich am 16. abends meinen Flug bekommen muss. Also switche ich um und zücke die letzte Patrone: die scheinbar unpopulärere, aber hoffentlich nicht weniger schöne umgekehrte Route von Coron nach El Nido. Dazu muss ich nur halbwegs schnell nach Norden gelangen, sollte aber möglich sein. 20.000 und ein paar zerquetschte Peso zahle ich dafür schon online, 289€. Dazu kommen vor Ort noch geringfügige Kosten für Nationalparks usw. Dafür, dass drei Tage vollinklusive drin sind, lohnt es sich bestimmt. Abgesehen davon hat einfach mal jede einzelne Person, die ich getroffen habe und die dort war (immerhin ein paar mittlerweile), wo sehr von den Touren geschwärmt (egal, welcher Anbieter), dass es fast zu meinem persönlichen Pflichtprogramm gehört. Mir fällt ein Stein vom Herzen.

Lucy, die einzige Kellnerin, deren Namen ich mir merken kann, informiert mich über einen neuen Gast im „dormitory“, von dem ich aber nur die chaotischen Klamotten sehe. Zuerst quatsche ich mit Natalia, die wach geworden ist und von ihrem Tag erzählt. Sie sei um die ganze Insel gefahren, habe mittags aber Schmerzen bekommen und sei zurückgekehrt. Ob ich bis morgen oder übermorgen bleibe? „Since I have the freedom to decide, I‘m still thinking. I enjoy spending time with you, so if you want to do anything tomorrow and are able to, I would maybe stay for another day.“ Sie lächelt und approvt. Nur was? „The other island, more warerfalls, …“ schlage ich vor. Warum nicht? Bewölktes Wetter ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wir haben einen Deal.

Dann kommt der Brite rein, schüttelt mir die Hand und stellt sich als Jo vor. Die Brille und sein Disfokus auf einem Auge lassen ihn nerdig wirken. Dazu ist er ziemlich straight forward. „I heard you‘re interested in hiking?“ Ich gucke bestimmt verblüfft. „Someone told me, it’s not a random question.“ „Uhm, yeah, I guess it’s true.“ Jo scheint die Wandertour zu meinen und schwafelt umher. „I thought, maybe the tour is possible tomorrow or the day after tomorrow…?“ „You mean, like, with me?“ frage ich. „Yes, yes, of course.“ Da muss ich ihn enttäuschen, „my plans have changed since the rainfall.“ Er nimmt es zur Kenntnis, mir aber nicht übel. Ich kann ihm aber mit Tipps helfen. Von mir bekommt er eine Nummer, unter der er die Tour billiger kriegt, außerdem sage ich ihm, wo er sich Motorräder ausleihen kann und welche Attraktionen sich so lohnen. Im Gegenzug bekomme ich bestätigt, dass anderthalb Tage auf Bohol vollkommen ausreichen würden und ich alles richtig gemacht habe. Ein paar Locations von den wenigen sehenswerten Sachen gibt er mir auch noch. Besonders feinfühlig ist der Brite wohl nicht, denn er redet weiterhin ziemlich laut, obwohl Natalia sich hingelegt und ihren Vorhang zugezogen hat. Sein Akzent ist aber trotzdem lustig und hört sich verdächtig royal an.

Der Mann, dessen Alter ich nicht so richtig einschätzen kann (vielleicht Ende 20), kann einfach nicht aufhören zu reden. Er ist restlos begeistert von seinen eigenen Abenteuern und lässt die Erlebnisse raus. In El Nido habe er eine Frau kennengelernt, mit der er eine Weile gereist sei. Mehr als subtil klingt durch, dass da etwas gelaufen sein muss und noch mehr laufen wird, wenn er nach London zurückkehrt, wo die Glückliche nur zehn Minuten von ihm entfernt wohnt. Jo grinst, und als ich „Congratulations“ sage, verzieht es sich noch etwas breiter. „Oh, thank you“, täuscht er Verlegenheit vor. Ansonsten soll es in El Nido gute Radwege geben, und ich erfahre, dass er zum ersten Mal alleine reist. Seine Arbeit hat ihm etwas freue Zeit gewährt, oder so. „In the beginning I didn’t know how to approach people.“ Das kann ich mir vorstellen. Aber jetzt sei es schon viel besser. Bestimmt, klar, kenne ich ja von mir selbst. Trotzdem finde er das Reisen in Gruppen aber am besten. Ja, gegen die perfekten Reisebuddys kommt wohl nichts an. Über meine Insel-Hopping-Tour hat er auch etwas zu sagen, da er die ebenfalls gemacht hat. Gut fand er, dass seine Tour den Alkohol erst abends angeboten hat (manche handhaben das wohl lockerer). „Don’t get me wrong, theres nothing to complain about getting drunk on vacation, but you don’t need it everywhere.“ Das stimmt wohl. Apropos: „Do you know a place to drink a couple of beers in the evening?“ „Downstairs? But only until the kitchen closes.“ „Yeah, that’s around nine.“ „Sorry, I didn’t search for that, I was so concentrated on the nature.“ „Yeah, sure!“ erwidert Jo. Er würde morgen gerne etwas mit mir machen, falls sich die Gelegenheit ergibt und fragt nach meinem Insta. Ich sage bewusst nur, dass ich gerne dies und jenes nachholen würde, „so in the end I become a real local.“ Und ich erwähne vorsichtshalber auch nicht, dass ich mit Natalia unterwegs bin, falls sie zufällig keinen Bock auf ihn hat. Nur so ein Gefühl. Jo rate ich, lieber früh aufzustehen, um die kurze Zeit gut zu nutzen. Mehrfach hat er im Verlauf des Gesprächs gesagt, wieviel es doch zu entdecken gibt auf Camiguin.

Zum Einschlafen regnet es mal wieder, das kennen wir ja. Aber es ist noch nicht laut genug, Jo(seph) muss ganz unbedingt einen der Ventilatoren anstellen. Netterweise fragt er, ob ich auch etwas abhaben will. „I‘m fine, thanks.“ Also stellt er sich die Riesenmaschine direkt ans Fußende, irgendwie witzig.

Hinterlasse einen Kommentar